Dans l’émission de ce jour, nous revenons sur la gestion de la covid-19, en compagnie de Mathieu Amiech, membre du collectif écran total (résister à la gestion et l’informatisation de nos vies).

Texte publié en mai 2020

Du point de vue sanitaire, l’épidémie de Covid-19 mettra du temps à livrer tous ses mystères. Le brouillard qui entoure l’origine de la maladie, sa diffusion et sa létalité ne pourra se dissiper que lorsqu’elle cessera de frapper dans autant de pays à la fois. A ce jour, personne n’a l’air de savoir quand une telle accalmie se produira. D’ici là, pour continuer de vivre, nous ne devons ni sous-estimer, ni surestimer cette épidémie en tant que telle.

Par contre, ce que nous sentons très clairement, c’est que la crise sanitaire a des chances importantes de précipiter l’avènement d’un nouveau régime social : un régime basé sur une peur et une séparation accrues, encore plus inégalitaire et étouffant pour la liberté. Si nous prenons la peine de lancer cet appel, c’est que nous pensons que cela n’est pas joué d’avance et que des possibilités vont se présenter, pour les populations, de l’empêcher. Mais alors que nous, simples citoyens, ressentons violemment la fragilité de nos existences face à la menace du virus et d’un confinement long, l’ordre politique et économique en vigueur semble, lui, à la fois ébranlé et renforcé par la secousse en cours. Il paraît en même temps fragile, et très solide sur ses bases les plus « modernes », c’est-à-dire les plus destructrices socialement.

Bien sûr, il n’a pas échappé à grand-monde que la situation présente a permis aux gouvernements de nombreux pays de tétaniser, pour un temps indéterminé, les contestations parfois extrêmement vives dont ils faisaient l’objet depuis plusieurs mois. Mais ce qui est tout aussi frappant, c’est que les mesures de distanciation interpersonnelle et la peur du contact avec l’autre générées par l’épidémie entrent puissamment en résonance avec des tendances lourdes de la société contemporaine. La possibilité que nous soyons en train de basculer vers un nouveau régime social, sans contact humain, ou avec le moins de contacts possibles et régulés par la bureaucratie, est notamment décelable dans deux évolutions précipitées par la crise sanitaire : l’aggravation effrayante de l’emprise des Technologies de l’information et de la communication (TIC) sur nos vies ; et son corollaire, les projets de traçage électronique des populations au nom de la nécessité de limiter la contagion du Covid-19.

« Restez chez vous »… sur Internet

Dès les premiers jours du confinement, il était clair qu’une des conséquences sociales immédiates de la pandémie, en Espagne et en France, serait la radicalisation de notre dépendance à l’informatique. Au train où allaient les choses, il semblait pourtant difficile d’accélérer ! Mais avec l’enfermement au domicile, pour beaucoup, les écrans deviennent un mode quasi-exclusif d’accès au monde ; le commerce en ligne explose, et même l’organisation de réseaux d’approvisionnements locaux en légumes et produits frais passe souvent par des sites Internet ; la consommation de jeux vidéo s’envole ; le nombre de consultations de « télémédecine » montent en flèche (alors qu’elles n’apportent rien de plus en général qu’une conversation téléphonique) ; la « continuité pédagogique » se fait aussi par ordinateur, au mépris de toutes les recommandations médicales de limiter l’exposition des enfants aux écrans ; et des millions de personnes se retrouvent à travailler chez elles – non plus « métro-boulot-dodo », mais directement « du lit à l’ordi ».

Les grands médias ne voient en général rien d’inquiétant à cette réduction de toutes les activités humaines à une seule. Au contraire, ils applaudissent d’autant plus les initiatives de solidarité qu’elles passent par un site, une plateforme, un groupe sur messagerie… Ils encouragent tout un chacun à se résigner au fait de prendre l’apéritif seuls-ensemble [1], « par » Skype, et trouvent même des croyants ravis de communier pour Pâques par écrans interposés.

A cette campagne incessante de promotion de la vie numérique ne répond aucune alarme dans le débat d’idées : l’informatisation totale ne semble un problème pour personne. Des journalistes, des économistes, des hommes d’État, des deux côtés des Pyrénées, nous serinent qu’il faudra à l’avenir ne pas rester si dépendants de l’industrie chinoise pour les médicaments, le textile, etc. ; mais leur souci d’indépendance nationale les amène rarement à se préoccuper du fait que le secteur du numérique tout entier repose sur les mines et les usines asiatiques, souvent de véritables bagnes industriels qu’il est très difficile d’imaginer « relocaliser ». D’autres voix s’élèvent, qui ne s’en tiennent pas à la critique de la mondialisation des échanges, et réclament un changement profond de « notre modèle de développement ». Mais elles éludent la place centrale du numérique dans ce modèle, et ne signalent pas que rien ne pourra changer en matière de précarisation sociale et d’écologie si nous continuons de tout faire par Internet.

Le président Macron, quant à lui, se permet de faire des allusions répétées au programme du Conseil national de la Résistance et à son esprit de compromis social ; mais dans les faits, le projet de conversion de la France en start-up nation n’est nullement en pause, au contraire il connaît un grand bond en avant. Cette nouvelle ère de travail sans contact permet de compléter l’offensive contre les salariés entamée bien avant le coronavirus : suppression massive de postes au profit d’applications, de plateformes et de robots ; réduction du travail relationnel au profit de réponses automatisées pilotées par algorithmes ; perte de sens du travail supplanté par d’absurdes routines bureautiques ; exploitation accrue, et affaiblissement des capacités de résistance des salariés, de plus en plus isolés les uns des autres.

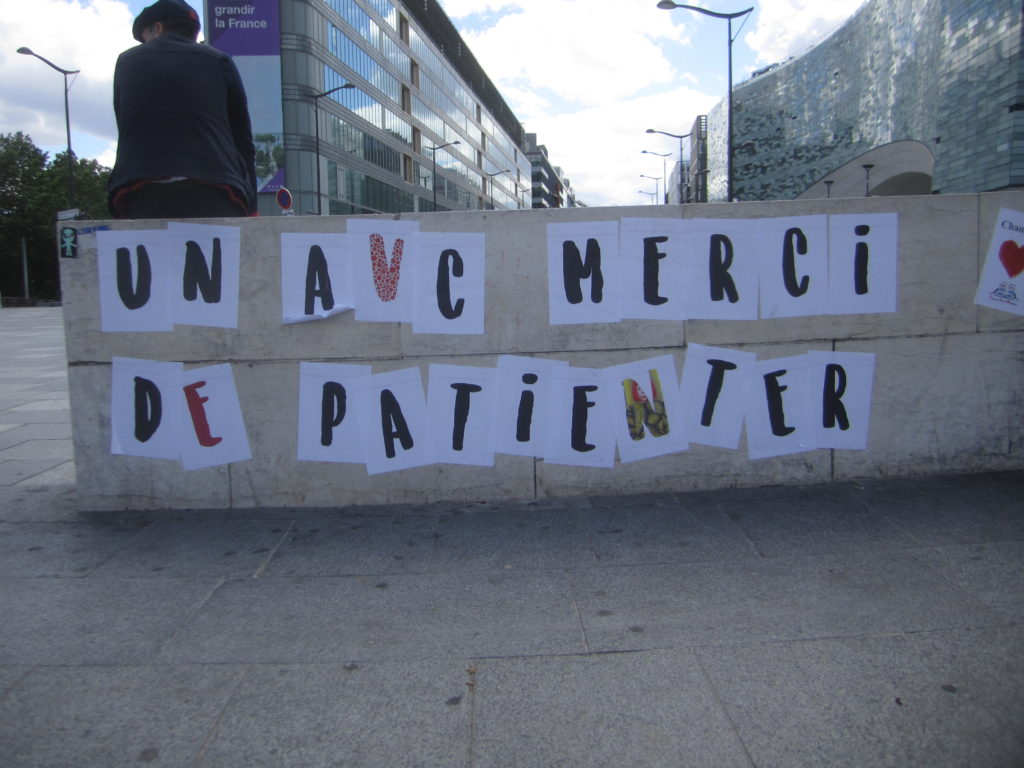

Le confinement est ainsi une aubaine pour s’approcher de l’objectif de remplacement de tous les services publics par des portails en ligne, fixé par le plan Action publique 2022. Comme on le voit avec la suppression des guichets SNCF, cette numérisation accélère la privatisation des services publics, par le transfert de leur travail à des plateformes commerciales aux pratiques opaques, fondées sur le profilage massif des individus. Elle évince violemment l’ensemble des usagers peu ou pas connectés – un cinquième de la population, parmi lesquels les personnes âgées, les plus vulnérables économiquement et les récalcitrants. Elle oblige désormais des catégories en voie de paupérisation massive à s’acheter parfois autant d’équipements informatiques « de base » (PC, smartphone, imprimante, scanner…) que le foyer compte de membres. Elle nous fait basculer dans un monde profondément déshumanisé et kafkaïen.

« La numérisation de tout ce qui peut l’être est le moyen pour le capitalisme du XXIe siècle d’obtenir de nouvelles baisses de coût (…) Cette crise sanitaire apparaîtra peut-être rétrospectivement comme un moment d’accélération de cette virtualisation du monde. Comme le point d’inflexion du passage du capitalisme industriel au capitalisme numérique, et de son corollaire, l’effondrement des promesses humanistes de la société [de services] » [2]. Cette analyse de bon sens n’est pas le fait d’un contempteur du néolibéralisme, en colère contre les choix politiques faits depuis quarante ans sous la pression des milieux d’affaires. Elle est d’un économiste de centre-gauche, participant au Conseil de surveillance du journal Le Monde. Elle suffit à comprendre que si « stratégie du choc » [3] il y a, dans le contexte actuel, elle se trouve en bonne partie sous nos yeux, dans ce surcroît de numérisation de la vie domestique et économique. Il nous semble juste de parler de stratégie du choc numérique, au sens où la crise sanitaire crée l’occasion de renforcer la dépendance aux outils informatiques, et de déployer des projets économiques et politiques pré-existants : enseignement à distance, recours massif au télétravail, « e-santé », Internet des objets et robotisation, élimination de l’argent liquide au profit de la monnaie électronique, promotion de la 5G, smart city… On peut aussi faire figurer dans ce tableau les projets de suivi des individus par leur smartphone, au-delà de ce qui se pratiquait déjà en matière de surveillance policière, de marketing, ou de rencontres amoureuses par applications dédiées. Ainsi le risque n’est-il pas seulement que les choses restent « comme avant », mais qu’elles empirent nettement.

Quand la Chine s’éveille en nous ?

Il est à peu près acquis que plusieurs gouvernements européens vont mettre en place de nouveaux dispositifs de surveillance par smartphone, en contrepartie de la sortie, ou du relâchement, du confinement. Alors qu’à la peur de tomber malade s’ajoute la lassitude et l’impossibilité économique de rester confinés pendant des mois, c’est un véritable chantage auquel les populations sont soumises.

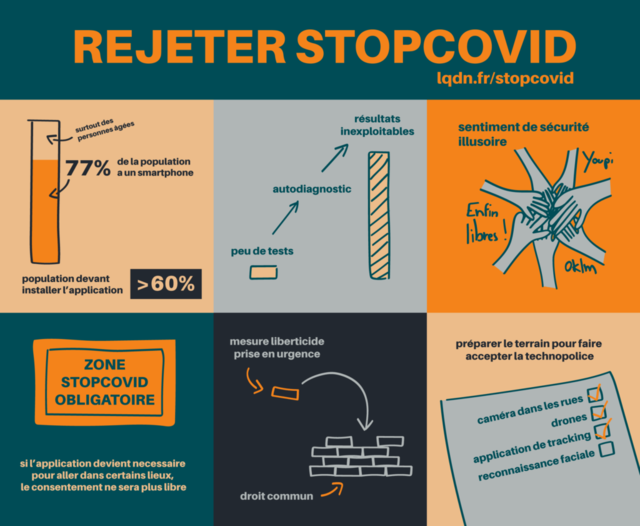

Prenons la mesure de l’imposture : dans un contexte de pénurie grave des moyens ordinaires pour lutter contre la contagion (trop peu de masques et de blouses à l’hôpital, manque de soignants et de lits à l’hôpital et en dehors, peu de tests), on nous propose à la place un gadget de science-fiction, les applications de détection électronique de la transmission du coronavirus. Aucune annonce claire n’est faite dans le sens d’un soutien financier massif et structurel aux hôpitaux publics pour faire face à une crise qui va durer ; par contre, on s’apprête à franchir un nouveau cap dans la traçabilité systématique des déplacements et des relations sociales – au moins, dans un premier temps, pour ceux qui l’acceptent. Les résultats sanitaires sont plus qu’incertains ; les conséquences politiques, elles, ne font pas de doute.

Car le fait de se savoir tracé en permanence est source de conformisme et de soumission aux autorités, même quand on ne vit pas sous une dictature [4]. Les éléments de langage gouvernementaux assurent que les informations données par les applications de traçage des personnes porteuses du Covid-19 seront anonymisées puis détruites, mais il suffit de lire les mémoires d’Edward Snowden à propos de la surveillance électronique pour voir que ce genre de garantie ne tient pas [5]. Qui plus est, un coup d’œil à l’histoire récente des technologies montre qu’il n’y a pratiquement jamais de retour en arrière avec les dispositifs liberticides introduits en temps de crise : si elles sont mises en œuvre à grande échelle sous l’égide de l’État, les applications de traçage resteront, et il sera difficile d’en empêcher l’extension à toute la population. Pensons au fichage ADN, introduit à la fin des années 1990 suite à une série de meurtres à caractère sexuel et dont les ministres de l’époque juraient qu’il resterait toujours limité aux grands criminels – de nos jours, il est devenu quasi-automatique, quand on est arrêté pour être resté un peu tard en manifestation. Pensons aussi, tout simplement, que nous n’avons aucune idée de la durée de l’épisode épidémique où nous sommes entrés début mars – six mois ? trois ans ? bien plus ?

En tous cas, cet épisode est marqué par l’idée que l’efficacité, en matière de lutte contre les coronavirus, serait à chercher du côté de l’Asie en général et de la Chine en particulier. En France, médias et politiques portent plutôt leur regard vers la Corée du Sud, Taïwan ou Singapour, dont l’hyper-modernité technologique n’est pas associée (à tort ou à raison) au despotisme politique. En Espagne, par contre, le début de la crise sanitaire a vu la presse dominante se demander ouvertement si la « démocratie » n’est pas un fardeau qui condamne à l’inefficacité, tandis que de vieux politiciens « libéraux » faisaient part de leur admiration pour l’autoritarisme chinois high tech : géolocalisation des téléphones mobiles, systèmes de notation sociale alimentée par les données recueillies en permanence sur les citoyens avec Internet, reconnaissance faciale, usage de drones pour surveiller et sanctionner la population. C’est un des éléments du tournant que nous vivons peut-être : nous avons été habitués depuis des décennies à lire notre avenir dans les évolutions de la société nord-américaine, et tout à coup, c’est la Chine post-maoïste qui semble devenir notre horizon – elle qui fait un usage véritablement décomplexé des innovations de la Silicon Valley.

La surenchère technologique ne peut que nourrir les effondrements écologiques et sanitaires

Pour l’heure, le recours par les autorités politiques européennes aux applications de traçage des smartphones pour traquer la Covid-19 relève d’une forme de bluff [6]. C’est une mesure d’accompagnement psychologique, pour donner l’impression qu’elles agissent, qu’elles peuvent quelque chose, qu’elles ont des idées pour maîtriser la situation. Alors qu’il est manifeste qu’elles ne maîtrisent rien, en tout cas dans des pays comme les nôtres ou comme l’Italie. Par contre, dans toute l’Europe, elles emboîtent le pas aux milieux d’affaire qui réclament la reprise du travail et la relance de l’économie ; il est donc d’autant plus urgent de sortir des « applis » magiques de leurs chapeaux, puisqu’elles n’ont visiblement rien d’autre à leur disposition pour protéger les populations.

Des dispositifs comme la géolocalisation électronique servent en fait à assurer le maintien d’une organisation sociale pathologique, tout en prétendant limiter l’impact de l’épidémie que nous connaissons aujourd’hui. Le traçage du coronavirus vise à sauver (momentanément) un type de monde où l’on se déplace beaucoup trop, pour notre santé et celle de la Terre ; où l’on travaille de plus en plus loin de chez soi, en côtoyant au passage des milliers de gens qu’on ne connaît pas ; où l’on consomme les produits d’un commerce mondial dont l’échelle exclut toute régulation morale. Ce que les promoteurs de la géolocalisation cherchent à préserver, ce n’est donc pas d’abord notre santé, ni notre « système de santé » : c’est la société de masse. C’est même une société de masse renforcée, au sens où les individus qui la composent seront encore plus esseulés et renfermés sur eux-mêmes, par la peur et par la technologie.

Alors que la pandémie actuelle devrait nous inciter à transformer radicalement une société où l’urbanisation galopante, la pollution de l’air et la surmobilité peuvent avoir des conséquences aussi incontrôlables, le déconfinement géré par big data menace de nous y enfoncer un peu plus. L’émergence de la Covid-19, comme celle des autres grands virus depuis l’an 2000, est reliée par de nombreux chercheurs à la déforestation qui oblige beaucoup d’espèces animales à se retrouver en contact imprévu avec les humains. D’autres mettent en cause les élevages intensifs concentrationnaires, arrosés d’antibiotiques mutagènes. Dire que la réponse à la Covid-19 doit être technologique (comme Stéphane Richard, le PDG d’Orange dans Le Monde du 1er avril), c’est poursuivre la fuite en avant dans une logique de puissance et de maîtrise illusoire de la nature, dont la crise écologique nous montre chaque jour l’échec. L’impact de l’industrie numérique sur les écosystèmes est déjà intenable. Elle a créé une ruée sur les métaux qui dévaste les zones les plus préservées de la planète. Elle s’appuie sur une industrie chimique particulièrement polluante et engendre des montagnes de déchets. Du fait de la multiplication des data center et de l’augmentation permanente du trafic Internet, elle fait carburer les centrales électriques et émet autant de gaz à effet de serre que le trafic aérien [7].

Qui plus est, le mode de vie connecté est globalement nocif pour notre santé. Addictions, difficultés relationnelles et d’apprentissage chez les plus jeunes, mais aussi électro-hypersensibilité : l’Agence de sécurité sanitaire (Anses) estime ainsi à 3,3 millions le nombre de Français qui disent en souffrir (soit 5 % de la population), et affirme la nécessité d’importantes recherches pour comprendre comment ces souffrances se déclenchent et s’amplifient [8]. Ajoutons à cela les doutes qui entourent le caractère cancérogène des ondes électromagnétiques artificielles, considéré comme possible par l’OMS. Les liens établis entre tumeurs au cœur (chez des rats) et ondes 2G/3G par le National Toxicology Programm américain en 2018 [9] ne font pas l’objet d’un consensus scientifique, mais le doute est toujours à décharge pour les industriels de la téléphonie mobile : il sert de justification à la fuite en avant, jamais au principe de précaution.

D’ailleurs, au premier rang de la stratégie du choc menée par le gouvernement français figure l’installation simplifiée des antennes-relais, contestées par tant de riverains et d’associations, notamment pour motifs de santé. La loi d’urgence du 25 mars 2020 permet leur déploiement sans l’accord de l’Agence nationale des fréquences. Dans le même temps, l’explosion du trafic Internet lié au confinement justifie la poursuite du déploiement du réseau 5G – c’est en Italie que les choses s’accélèrent le plus [10]. Alors que des scientifiques et des citoyens du monde entier s’y opposent depuis plusieurs années, la presse rabat les inquiétudes qui s’expriment à ce sujet, en différents endroits du monde, sur des thèses improbables reliant la propagation de la Covid-19 aux ondes 5G. Les Gafam vont jusqu’à envisager ces derniers jours de supprimer de nombreuses publications en ligne qui alarment sur les effets de cette nouvelle étape dans l’intensification des champs électromagnétiques artificiels. Or, ces alarmes sont souvent parfaitement légitimes : d’une part parce que déployer, sans en connaître les effets, une source de pollution électromagnétique au moins deux fois supérieure à celle de tous les réseaux déjà existants est une aberration du point de vue du principe de précaution ; d’autre part parce que le danger le plus avéré du réseau 5G est qu’il doit servir d’infrastructure à la prolifération des objets connectés, des voitures automatiques et, globalement, d’une société hyperconsumériste dont les effets sociaux et écologiques sont intenables.

Arrêter l’escalade

Bref, les technocrates du monde entier prétendent nous préserver du coronavirus aujourd’hui, en accélérant un système de production qui compromet déjà notre survie demain matin. C’est absurde, en plus d’être voué à l’échec.

Nous n’avons pas besoin de technologies qui nous déresponsabilisent en disant et décidant à notre place où nous pouvons aller. Ce dont nous avons besoin, c’est d’exercer notre responsabilité personnelle, pour pallier les défaillances et le cynisme des dirigeants. Nous avons besoin de construire par le bas, avec l’aide des soignants, des règles de prudence collective raisonnables et tenables sur la longue durée. Et pour que les inévitables contraintes fassent sens, nous n’avons pas seulement besoin de savoir en temps réel quelle est la situation dans les services d’urgence. Nous avons besoin d’une réflexion collective et conséquente sur notre santé, sur les moyens de nous protéger des multiples pathologies que génère notre mode de vie : les futurs virus, autant que leurs divers facteurs de « co-morbidité », tels que l’asthme, l’obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète et bien sûr le cancer [11].

Cette crise met une fois de plus en évidence le problème de la dépendance des peuples envers un système d’approvisionnement industriel qui saccage le monde et affaiblit notre capacité à nous opposer concrètement aux injustices sociales. Nous percevons que seule une prise en charge collective de nos besoins matériels, à la base de la société, pourrait permettre, dans les troubles à venir, de trouver à manger, de se soigner, d’accéder aux services de base. Il faut comprendre que l’informatisation va à l’encontre de ces nécessaires prises d’autonomie : le système numérique est devenu la clé de voûte de la grande industrie, des bureaucraties étatiques, de tous les processus d’administration de nos vies qui obéissent aux lois du profit et du pouvoir.

Il se dit régulièrement qu’à un moment donné de cette crise, il faudra demander des comptes aux dirigeants. Et comme à l’accoutumée, les réclamations en matière de dotations budgétaires, d’abus patronaux et financiers, de redistribution économique, ne manqueront pas. Mais à côté de ces indispensables revendications, d’autres mesures sont à prendre nous-mêmes ou à arracher aux décideurs, si nous voulons préserver notre liberté – c’est-à-dire si nous voulons préserver la possibilité de combattre les logiques de concurrence et de rentabilité, de construire un monde où la peur de l’autre et l’atomisation de la population ne dominent pas pour longtemps.

- Ces jours-ci, il semble que de nombreuses personnes laissent leur smartphone chez elles, quand elles quittent leur domicile. Nous appelons à la généralisation de ce genre de geste et au boycott des applications privées ou publiques de traçage électronique. Au-delà, nous invitons chacun et chacune à réfléchir sérieusement à la possibilité d’abandonner son téléphone intelligent, et de réduire massivement son usage des technologies de pointe. Revenons enfin à la réalité.

- Nous appelons les populations à se renseigner sur les conséquences économiques, écologiques et sanitaires du déploiement planifié du réseau dit « 5G », et à s’y opposer activement. Plus largement, nous invitons chacun et chacune à se renseigner sur les antennes de téléphonie mobile qui existent déjà près de chez soi, et à s’opposer aux installations de nouvelles antennes-relais.

- Nous appelons à une prise de conscience du problème de la numérisation en cours de tous les services publics. Un des enjeux de la période d’après-confinement (ou des périodes entre deux confinements ?) sera d’obtenir que des guichets physiques soient encore ou à nouveau disponibles pour les habitants des villes et des campagnes, dans les gares, à la Sécurité sociale, dans les préfectures et autres administrations. Des batailles mériteraient d’être engagées pour la défense du service postal (essentiel par exemple à la circulation d’idées sans numérique) et le maintien d’un service de téléphone fixe, bon marché et indépendant des abonnements à Internet.

- Une autre bataille essentielle pour l’avenir de la société est le rejet de l’école numérique. La période critique que nous vivons est mise à profit pour normaliser l’enseignement à distance par Internet, et seule une réaction d’envergure des enseignants et des parents pourra l’empêcher. Malgré toutes les critiques qu’on peut faire de divers points de vue à l’institution scolaire, la période actuelle devrait illustrer aux yeux d’un grand nombre qu’il y a du sens à apprendre à plusieurs et qu’il est précieux pour les enfants d’être au contact d’enseignants en chair et en os.

- L’économie n’est pas et n’a jamais été à l’arrêt ; les conflits sociaux ne doivent donc pas l’être non plus. Nous soutenons toutes celles et ceux qui se sentent mis en danger, du point de vue de la santé, à leur poste de travail habituel ou dans leurs déplacements. Mais nous attirons aussi l’attention sur les abus et les souffrances dans le cadre du télétravail, à domicile. Certains d’entre nous dénoncent l’informatisation du travail depuis des années ; il est clair que l’extension du télétravail contraint est un processus à endiguer par de nouvelles formes de luttes, de boycott, de retrait.

- Du point de vue économique, les mois à venir s’annoncent terribles. Un appauvrissement très important des populations est possible, au même titre que des effondrements bancaires et monétaires. Face à ces périls, il nous faut penser à manger et comment cultiver des terres ; comment s’inscrire dans des réseaux d’approvisionnement de proximité, et comment étendre ces possibilités au plus grand nombre ; comment soutenir les agriculteurs qui produisent de la nourriture saine près de chez nous, et comment aider d’autres à s’installer. Ce que nous avons dit plus haut explique pourquoi nous pensons que le recours à la technologie de pointe pour faire tout cela n’est pas une solution humaine et pérenne.

- Enfin, il va nous falloir défendre les moyens de nous rencontrer physiquement, inventer ou retrouver des lieux de discussion publique dans ce contexte difficile où vont se jouer des batailles décisives. Bien sûr, il faudra prévoir des modalités qui prennent en compte les risques de contagion. Mais la vie connectée ne peut durablement se substituer à la vie vécue, et les succédanés de débats par Internet ne remplaceront jamais la présence en chair et en os, le dialogue de vive voix. Chacune et chacun doit réfléchir dès maintenant à la manière dont il est possible de défendre ce droit à la rencontre (réunions d’habitants, assemblées populaires, manifestations), sans lequel aucun droit politique n’est possible, et sans lequel aucun rapport de force, pour quelque lutte que ce soit, ne peut jamais se constituer.