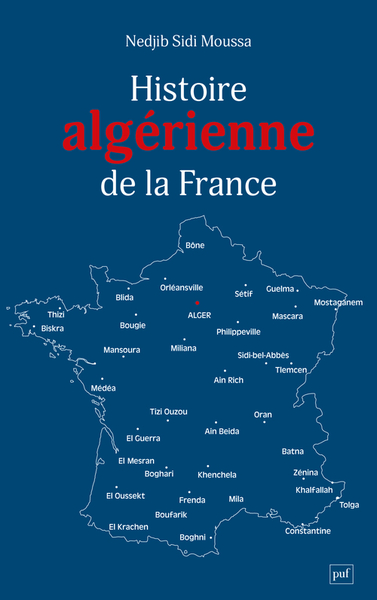

Dans l’émission de ce jour, nous entendrons la présentation du livre de Nedjib Sidi Moussa « Histoire algérienne de la France » cette présentation se tenait dans le cadre des Rencontres libertaires du Quercy se tenait du 18 au 23 juillet 2023

Docteur en science politique et enseignant, Nedjib Sidi Moussa est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Algérie, une autre histoire de l’indépendance (PUF, 2019) et la Fabrique du Musulman (Libertalia, 2017). Nous menons avec lui une longue discussion en trois parties à l’occasion de la parution de son nouveau livre, « Histoire algérienne de la France », aux Presses universitaires de France.

Reporters : La guerre civile algérienne, nommée pudiquement « La décennie noire », a divisé et les Algériens et aussi les Français. Vous expliquez dans le chapitre V de votre livre que le débat en France autour de ce sujet fut pratiquement impossible, particulièrement à cause du clivage entre les partisans des « réconciliateurs » et des « éradicateurs ». Pouvez-vous revenir sur l’identité politique de ces deux groupes ?

Nedjib Sidi Moussa : Les « réconciliateurs » ont soutenu le contrat de Rome en 1995, comme le FFS, le PT et des partis islamistes, tandis que les « éradicateurs » l’ont rejeté, comme le RCD, Ettahadi ou l’ANR. Cet antagonisme, qui ne se réduit pas au clivage droite-gauche, mobilise des registres distincts, car il s’agit pour les premiers de faire respecter une certaine conception de la démocratie et, pour les seconds, de défendre une certaine idée de la république, en s’affrontant sur la façon d’appréhender l’islamisme.

En raison des prolongements de la guerre civile algérienne sur le territoire français (attentats, réfugiés, etc.) mais aussi des liens de solidarité entre courants politiques des deux rives, cette polarisation se répercute dans le champ politico-médiatique hexagonal. Ainsi, cette séquence est incontournable pour comprendre la virulence des controverses françaises sur la question musulmane, dans la mesure où l’opposition entre « réconciliateurs » et « éradicateurs » se redéploie sur fond de « guerre contre la terreur » ou d’affaires du voile.

La fascination de certains intellectuels français pour les islamistes les a empêchés de voir en eux des hommes d’extrême droite musulmane. Un certain François Burgat parlait même d’une volonté d’achever la lutte de décolonisation dont les islamistes seraient les nouveaux hérauts.

Comment expliquez-vous, d’un côté, cette fascination pour des intégristes musulmans et, de l’autre, la stigmatisation, voire l’incrimination, des dits éradicateurs, souvent qualifiés de « laïques » et jugés très peu « authentiques » sur le plan identitaire et religieux ?

Nous avons là affaire à plusieurs phénomènes. Il y a d’abord quelque chose qui relève de ce que Maxime Rodinson a appelé la « fascination de l’islam » et qui nous avertissait, en 1980, « contre les soumissions des orientalistes aux idéologies dominantes de la société bourgeoise libérale, le remède n’est pas, si tentant qu’il soit, le recours aveugle aux idéologies qui les contestent. » Ce propos rejoint celui de Sadek Jalal Al-Azm qui a critiqué, en 1981, «l’ orientalisme à rebours » dans la revue Khamsin.

Plus fondamentalement, les affrontements du champ politico-médiatique français au cours de la guerre civile algérienne ont illustré ce que Pierre Bourdieu désignait en 1979 à travers la loi des « cécités croisées » dans La Distinction.

Enfin, le malaise des intellectuels ou militants de la gauche française repose sur une forme d’occidentalocentrisme car ils n’ont pas pris au sérieux leurs homologues issus du monde arabo-musulman qui, sans s’aligner sur les régimes autoritaires, ont caractérisé l’islamisme comme relevant de l’extrême droite, voire du « fascisme », même si le terme fait débat.

L’essor de la marche pour l’égalité en 1983 est suivi par des réactions racistes et xénophobes agitant les peurs autour d’une imminente « invasion migratoire » et la prétendue métamorphose inéluctable de la France en République « multiraciale ». Ces expressions du venin d’extrême droite, en quoi sont-elles liées à la centralité refoulée de la question algérienne en France ? Pourquoi le signifiant « Algérie » est toujours synonyme d’immigration, d’islam, de terrorisme, de guerre civile, etc. ?

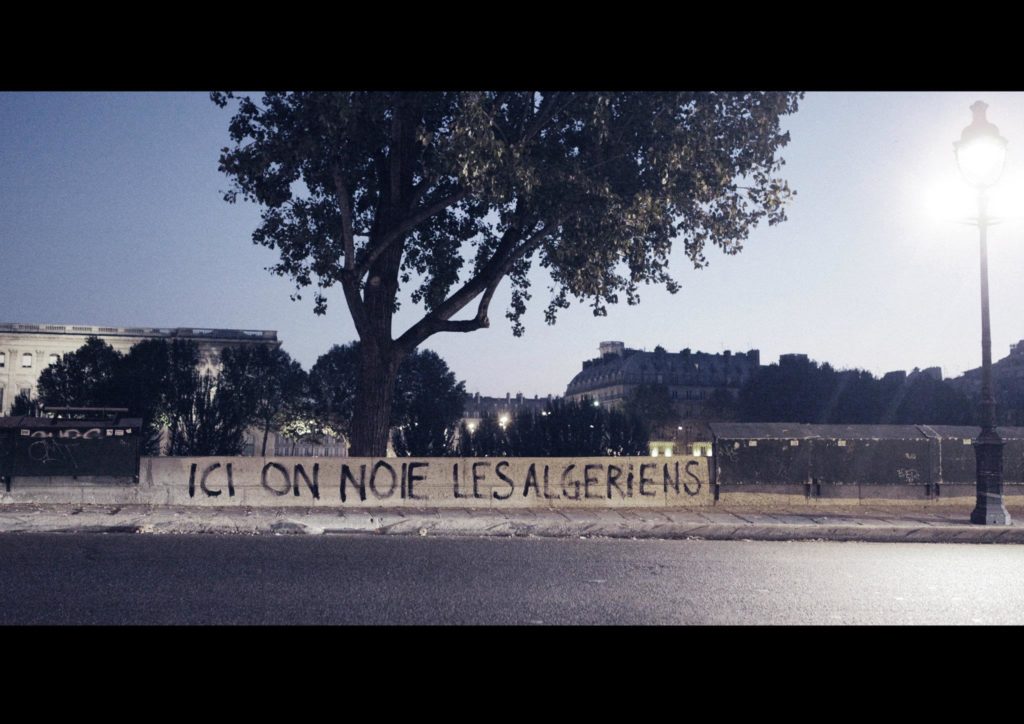

La marche pour l’égalité et contre le racisme, partie de Marseille le 15 octobre 1983, s’inscrit dans un contexte de violences, voire de crimes racistes qui ciblent tout particulièrement de jeunes hommes originaires d’Algérie et issus de familles ouvrières. D’ailleurs, un drame survient au cours de la marche et émeut l’opinion publique française, il s’agit du meurtre du jeune Habib Grimzi, défenestré le 14 novembre par des candidats à la Légion étrangère.

L’hostilité provoquée par la visibilité des enfants de travailleurs immigrés renvoie au rejet d’une « France algérienne » par les partisans de l’« Algérie française ». En effet, pour l’extrême droite, la question de l’immigration est indissociable de la question algérienne.

C’est explicite dans les déclarations des dirigeants du Front national comme Jean-Marie Le Pen mais cela se retrouve également dans Le Camp des saints, un roman de Jean Raspail paru en 1973 – ponctué de références à l’Algérie – et imaginant la « submersion migratoire » de la France, bien avant le triste succès de la théorie du « grand remplacement » de Renaud Camus.

A votre avis, la marche pour l’égalité permet-elle d’interroger la place des enfants de l’immigration algérienne en France et, par extension, la question des binationaux ? De quelle façon la France pourrait-elle accepter sa part algérienne ?

Si, pour l’extrême droite, la visibilité des descendants d’ouvriers algériens apparaît comme étant problématique, il n’en est pas de même du point de vue de la gauche radicale, héritière de la lutte pour l’indépendance et engagée dans le combat contre le racisme ciblant les immigrés.

La marche de 1983 est perçue favorablement par la gauche extraparlementaire car elle apporte un vent d’espoir dans une conjoncture marquée par la percée électorale du Front national lors des élections municipales, mais aussi par le « tournant de la rigueur » amorcé par le président socialiste François Mitterrand.

À l’heure des débats sur le « droit à la différence », mais aussi de la remise en cause du tiers-mondisme, cette nouvelle génération d’enfants d’immigrés interroge, d’une part, l’exclusivisme de nationalismes antagonistes qui prennent en tenaille cette population – notamment au regard du droit à la nationalité ou du service militaire – et d’autre part, tout en ayant l’Algérie au cœur, n’envisage son avenir qu’en France.

Le quatrième chapitre de votre livre est consacré à Klaus Barbie : qui était-il, ce client de Jacques Vergès ?

Klaus Barbie est né à Godesberg en 1913. Il adhère aux Jeunesses hitlériennes à 20 ans, rejoint les SS en 1935 et devient membre du parti nazi deux ans plus tard. Durant la Seconde Guerre mondiale, il se distingue par son rôle dans la persécution des Juifs et la traque des opposants au nazisme.

En 1942, il est nommé à la tête de la section IV de la Gestapo pour la région de Lyon. L’année suivante, il est responsable de l’arrestation du résistant français Jean Moulin qu’il torture en personne. Le « boucher de Lyon » poursuit sa sale besogne jusqu’à la fin du conflit en ordonnant, entre autres, la rafle de 44 enfants juifs réfugiés à Izieu.

Dans le contexte de la guerre froide, ce criminel de guerre parvient à échapper à la justice en étant recruté par le contre-espionnage de l’armée américaine pour laquelle il met à disposition son expérience et fait valoir son anticommunisme. Il se réfugie en 1951 en Bolivie où il conseille les dictatures d’Amérique latine jusqu’à son extradition en France en 1983.

En défendant Klaus Barbie, Jacques Vergès a-t-il nié les principes de son anticolonialisme au nom d’une certaine surenchère qui, au nom de l’antisionisme, est allé jusqu’à l’adoption de thèses négationnistes – je pense notamment à Robert Faurisson et Roger Garaudy ?

Il faut distinguer plusieurs niveaux pour comprendre ce qui se joue dans la défense de Klaus Barbie par Jacques Vergès, connu du public algérien pour sa défense de militants du FLN – dont Djamila Bouhired qu’il épouse –, en usant de la « stratégie de la rupture » qui n’a jamais fait l’unanimité chez les anticolonialistes.

Cependant, il ne faut pas oublier qu’il a été le défenseur des islamistes durant la guerre civile. Il l’a expliqué dans sa « Lettre ouverte à des amis algériens devenus tortionnaires », parue en 1993, qui a suscité une réponse de Jean-Louis Hurst alias Maurienne – auteur du « Déserteur » en 1960 –, publiée dans « Courant alternatif » en 1994. De plus, « l’avocat de la terreur » était lié à François Genoud, milliardaire suisse nazi qui a géré à Genève les fonds du FLN pendant la révolution anticoloniale et qui a créé à l’indépendance la Banque arabe suisse d’Alger.

La plaidoirie de Jacques Vergès a été particulièrement perverse et traduisait la dérive la plus grave d’un certain anti-impérialisme perméable aux thèses négationnistes, en jouant sur un ressort aussi malsain que puissant, celui de la dénonciation du « deux poids, deux mesures ».

Quelle était la réception dans la presse algérienne du procès de Klaus Barbie ? A-t-elle accordé un soutien inconditionnel à Jacques Vergès ?

Dans un contexte d’absence de liberté de la presse – nous sommes à l’époque du parti unique –, on assiste tout de même au naufrage d’une corporation, voire d’une génération, puisque les intellectuels et journalistes algériens qui s’expriment dans les médias autorisés expriment leur soutien à la rhétorique développée par Jacques Vergès et versent même, pour certains, dans l’antisémitisme le plus répugnant.

Néanmoins, il faut souligner la déclaration courageuse de Hocine Aït Ahmed et Mohammed Harbi qui, dans la revue « Sou’al » publiée à Paris, ont sauvé l’honneur de la conscience algérienne en rappelant qu’en tant qu’anciens colonisés, leur place n’était pas du côté du bourreau nazi Klaus Barbie, mais de ses victimes juives, en invoquant un principe universel, celui des droits humains.

Propos recueillis par Faris LOUNIS, journaliste indépendant